本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

- 2022/09/01公開

- 2025/04/17更新

中小企業診断士とは? 仕事内容や試験科目、資格取得のメリットを解説

中小企業診断士は、将来的に経営コンサルタントとして独立したい人や、現在勤務する企業の中でキャリアアップを実現したい人におすすめの資格です。

本記事では、中小企業診断士の仕事内容や試験概要、資格を取得するメリットや他の資格との違いについて解説します。

目次

中小企業診断士とは

中小企業診断士の主な仕事内容

中小企業診断士の年収

中小企業診断士になるまでの流れ

中小企業診断士を活かせるシーン

中小企業診断士を取得する5つのメリット

中小企業診断士とよく比較される資格

中小企業診断士とは経営に関わる知識が身につく資格!

中小企業診断士とは

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題を分析し、成長戦略のアドバイスをする専門職のことです。

国家資格の一つで、「中小企業支援法」第11条に基づいて経済産業大臣によって登録されます。業務内容は、中小企業の経営状態や経営資源に関して診断・助言をすることです。

日本の企業の99%以上は中小企業です。日本経済の発展のためには、中小企業に対する経営面でのサポートが欠かせません。

特に近年は、感染症の流行によって受けたダメージから回復できない企業や、少子高齢化の進行による慢性的な人手不足に悩む企業が多く存在します。

中小企業診断士は、中小企業の経営状況を客観的な視点で分析し、危機的な状況からの脱出や事業成長のサポート役を担います。

参照:経済産業省 中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します」

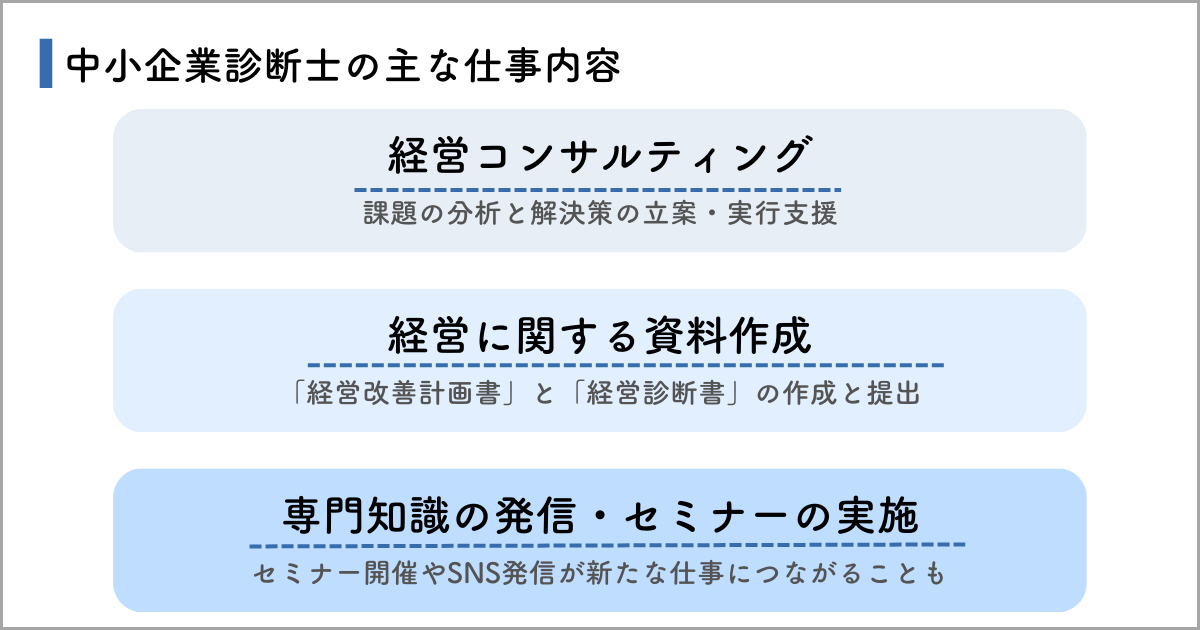

中小企業診断士の主な仕事内容

中小企業診断士には、高度な専門知識はもちろん、ロジカルに物事を分析する力や、経営者と対等にやりとりできるコミュニケーション力などが必要です。

具体的な仕事内容は、以下の通りです。

- 経営コンサルティング

- 経営に関する資料作成

- 専門知識の発信・セミナーの実施

それぞれの詳細を解説します。

経営コンサルティング

中小企業診断士の仕事の一つとして、経営コンサルティングがあります。

経営コンサルティングとは、クライアント企業の経営上の課題を分析し、解決のための支援をすることです。経営者と同じ目線に立ち、どうすれば企業をより良くしていけるのか一緒に考えるのがポイントです。

具体的なステップとしては、まずはクライアントとなる企業の現状を分析し、経営上の課題を洗い出します。

次に、洗い出された課題に対する解決策を考えていきます。解決策の実行に必要な経営資源やスケジュールも同時に検討することが大切です。

課題と解決策、スケジュール案がある程度形になったら、クライアントと認識を擦り合わせ、解決策の実行に向けて準備を整えていきます。

経営に関する資料作成

中小企業診断士が作成する主な資料として、「経営改善計画書」と「経営診断書」があります。

経営改善計画書とは、今後数年間(目安は5年程度)の予想損益計算書のことです。

何を売ってどのくらいの利益を得るか、何にどのくらいの費用をかけるか、何によって支出をまかなうかなど、経営の計画を詳細に記します。金融機関の融資を受ける際に必要な書類の1つです。

経営診断書とは、企業の経営状態や課題、改善や経営の安定のための計画をまとめた文書のことです。産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可申請の際に必要になることがあります。

過去に経営状態が不振な企業による不法投棄が問題になったことがあったため、自治体が企業の経営状態を把握するために提出を求めるケースが多いようです。中小企業診断士による作成が必須な場合もあります。

参照:日本政策金融公庫「経営改善計画書策定の手引 令和5年3月改定」

専門知識の発信・セミナーの実施

特定の企業の経営課題への対応だけでなく、経営改善に関する情報発信をすることも中小企業診断士の仕事の1つです。

企業と顧問契約を締結している場合、経営課題に関する質問への回答、経営陣を対象としたセミナーの開催などを通して、経営改善へアプローチすることもあるでしょう。

雑誌や新聞記事などを通じて情報発信する中小企業診断士もいます。近年では、ウェブサイトやブログ、SNSを活用することが増えています。

講師を務めたセミナーや、発信したトピックがきっかけで知名度がアップし、新しい仕事につながるケースも多いようです。

中小企業診断士の年収

中小企業診断協会の「『中小企業診断士活動状況アンケート調査』結果について(令和3年5月)」によると、経営コンサルティングを行う中小企業診断士としての年収は、「501〜800万円」が最も多く、全体の21.4%でした。次いで「1,001〜1,500万円」が15.4%となっています。

日本における全年代の平均年収は400万円前後といわれているため、中小企業診断士の年収は高い傾向にあるといえます。

中小企業診断士の主な就業先であるコンサルティング会社や会計事務所の年収が高いことが理由の1つでしょう。

中小企業診断士は、宅建士やファイナンシャル・プランナーなど他分野の専門家や、自治体、金融機関などと連携して専門性を発揮することが求められます。

高い年収を得るためには、資格を取得するだけでなく、資格取得によって得た知識を活かして実績を積み上げていくことが大切です。

関連記事:アビタスUSCPA「中小企業診断士の平均年収はどれくらい? 気になる就職先も解説」

参照:一般社団法人中小企業診断協会「中小企業診断士活動状況アンケート調査」結果について」

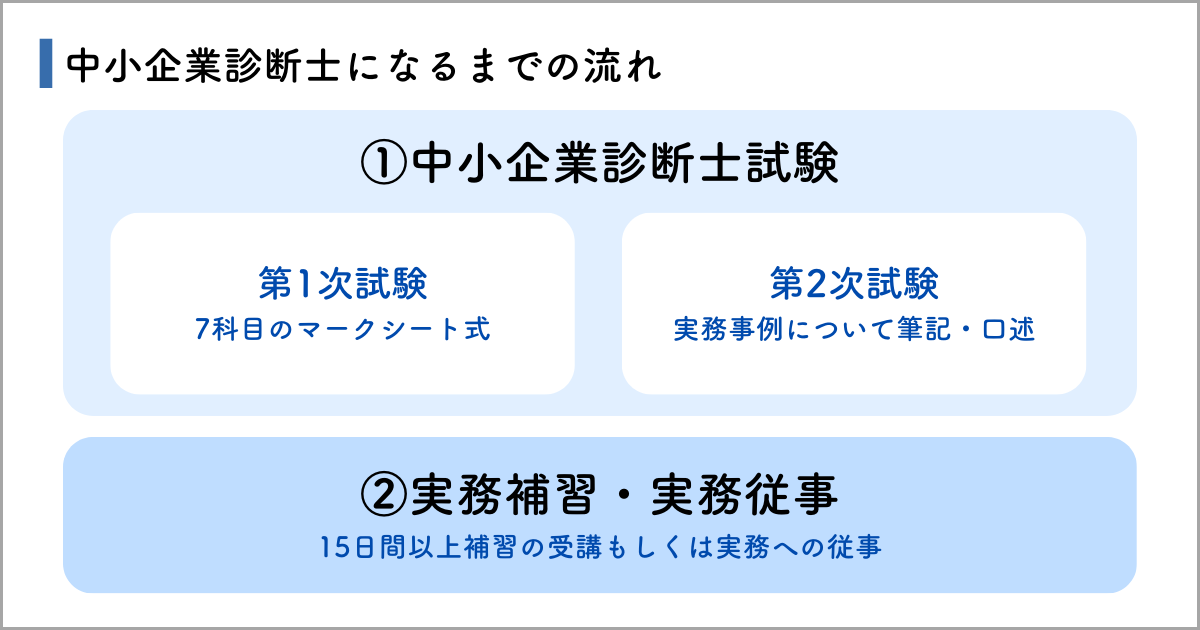

中小企業診断士になるまでの流れ

中小企業診断士の仕事内容や年収について紹介してきましたが、中小企業診断士になるためには、以下のようなステップを踏む必要があります。

- 中小企業診断士試験に合格する

- 実務補習を受けるもしくは実務に従事する

それぞれの詳細を解説します。

中小企業診断士試験に合格する

まずは、日本中小企業診断士協会連合会が主催する中小企業診断士試験に合格しなければなりません。

第1次試験は7科目から構成され、出題範囲が広いことが特徴です。偏りなく知識を身につけておくことが求められます。

第2次試験では、具体的な事例に対する記述と口述による試験が実施されます。身につけた知識をどのようにアウトプットできるかが問われる高度な試験です。

第1次試験および第2次試験をスムーズに突破するために、計画的な学習が必要であることは言うまでもありません。

中小企業診断士第1次試験

第1次試験は8月上旬に2日間の日程で実施され、9月上旬に結果が発表されます。

全国10地区において受験可能で、受験料は14,500円です。年齢や学歴などの受験資格は特に設けられていません。

試験は多肢選択式で、科目は以下の7科目(各100点)です。

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理 ( オペレーション・マネジメント )

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中小企業経営・中小企業政策

例年、合格基準は総点数の60%以上であり、かつ1科目でも40%未満でないこととなっています。

なお、2024年度の第1次試験の合格率は27.5%でした。

参照:日本中小企業診断士協会連合会「中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移」

中小企業診断士第2次試験

第2次試験では、10月下旬に筆記試験・翌年1月下旬に口述試験が行われます。全国7地区で行われ、受験料は17,800円です。

筆記試験の科目は、「中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅰ〜Ⅳ」の4科目(各100点)です。筆記試験の得点が総点数の60%以上で、40%未満の科目が1つもない受験者が口述試験を受験できます。

口述試験は、受験者1人に対して面接官2〜3人で10分程度行われます。例年、筆記試験で出題された4つの事例のうち2つの事例について、2問ずつ質問されます。口述試験での評定が60%以上であれば、晴れて合格となります。

2023年度に実施された第2次試験の合格率は、18.9%でした。

第1次試験合格後、国が認める養成課程の修了をもって登録申請をすることも可能です。

しかし、養成課程は国が認定した機関で6か月程度演習を行わなければならないため、第2次試験の合格と実務要件によって登録申請を行う1次試験合格者が多いようです。

参照:日本中小企業診断士協会連合会「どうしたら中小企業診断士になれるの?」

実務補習を受けるもしくは実務に従事する

中小企業診断士としての登録申請には、第2次試験への合格後3年以内に実務補習を受講した日数、または実務に従事した日数が合計15日以上であることが必要になります。

実務補習の内容は、指導員からアドバイスを受けながら企業に対して診断を実施するグループワークです。

具体的には、グループ内で分担して企業について調査やヒアリングを行い、分析した経営課題や改善提案を「診断報告書」にまとめ、最後に結果報告会・プレゼンテーションを行います。

実務従事で登録申請する場合、自分で対象となる企業を探すか、すでに就業しているコンサルティング会社などでの勤務を申請することになります。

実務補習は主に土日に行われ、約200,000円程度の受講料がかかりますが、本業が実務従事に該当する場合は、特別な費用や時間を割かなくてよいというメリットがあります。

中小企業診断士を活かせるシーン

活かせる分野が幅広く、キャリアパスが豊富なことが中小企業診断士資格の魅力の1つです。

具体的には、以下のような分野で活躍することができるでしょう。

| 資格を活かせる分野 | 特徴 |

| 中小企業支援機関 | ・国の中小企業基盤整備機構、都道府県の中小企業支援センターや中小企業団体中央会、地域の商工会議所や商工会などのことを指す ・不定期で正規職員を募集しており、中途採用が多い |

| コンサルティング業界 | 資格を取得する過程で身につけた経営コンサルタントとしての知識・能力を活かして戦略コンサル、組織人事コンサル、財務コンサルなど幅広いジャンルで活躍できる |

| 会計事務所や 税理士事務所 |

・資格を取得する過程で身につけた会計・税務に関する知識・コンサルティング能力を活かして働ける ・中小企業に対する経営支援や財務アドバイザリー業務を担当することが多い |

| 一般企業 | 経済学、財務・会計、経営理論、運営管理、法務、情報システムなどの知識を活かし、経理部門や経営企画部門などで経営に関する業務を担当する |

表から見てもわかるように、中小企業診断士は、経営の診断・助言の専門家としてさまざまな企業や地域の発展に寄与することができます。

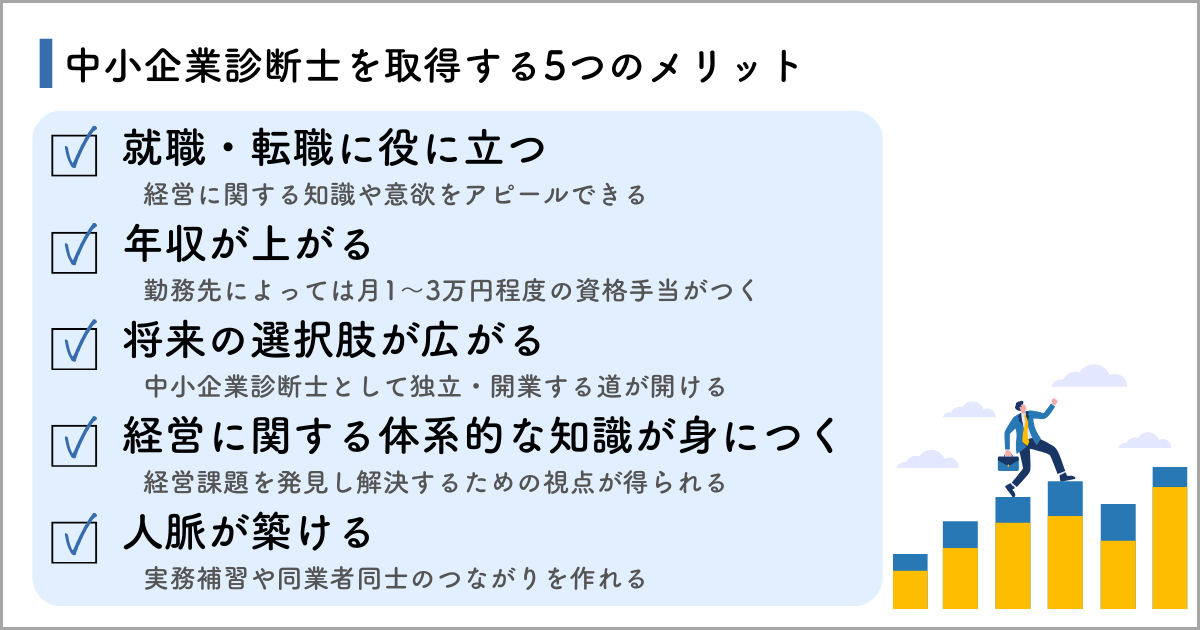

中小企業診断士を取得する5つのメリット

中小企業診断士の資格取得は決して簡単ではありませんが、その分メリットも多くあります。主なメリットは、以下の5つです。

- 就職・転職に役に立つ

- 年収が上がる

- 将来の選択肢が広がる

- 経営に関する体系的な知識が身につく

- 人脈が築ける

それぞれの詳細を解説します。

就職・転職に役に立つ

中小企業診断士の資格は、就職や転職の際に有利に働くでしょう。

中小企業診断士の資格を持った応募者は、経営に関する一定以上の知識が備わっている人材と判断されます。

資格を取得するためには相当の時間とコストをかけて学習に励む必要があるため、仕事に対する熱意や意欲も評価してもらえる可能性があります。

ただし、資格さえ取得すれば就職や転職が思い通りに進むわけではありません。「中小企業診断士を志した理由」や「資格を活かしてどのように働いていきたいか」を自分の言葉で説明できることも大切です。

年収が上がる

「年収アップ=転職」というイメージがあるかもしれませんが、転職せずに社内で年収アップが実現できるケースもあります。

難関資格の取得に対して資格手当を支給する企業は多く存在します。企業によって差はありますが、中小企業診断士の資格手当の相場は月額1万〜3万円程度といわれています。

資格取得によって社内の評価が上がり昇進へつながれば、さらなる年収アップが期待できるでしょう。

もちろん、中小企業診断士は広く認知されている国家資格のため、転職市場でも価値の高い資格です。転職によって年収アップが実現する可能性も大いにあります。

将来の選択肢が広がる

将来的に独立を考えている人にとっても、中小企業診断士の資格取得は大きなメリットになります。

資格を活かして経営コンサルタントとして独立・開業し、自ら事務所を構えている中小企業診断士も多くいます。自ら企業と契約を結んでコンサルティングなどのサービスを提供することになるため、ライフワークバランスが取りやすくなるでしょう。

このように将来のキャリアパスが広がる点は、資格取得の大きな魅力といえます。

経営に関する体系的な知識が身につく

中小企業診断士資格を取得する過程で得た知識は、企業経営の問題点を見つけ出し解決策を立てるのに欠かせません。

企業や経営を俯瞰的に捉える能力は、経営コンサルタントとして独立・開業する場合だけでなく、会社員として企業の中で仕事をしていく際にも武器になります。

目の前で起きている問題について、根本的な要因を見極めて解決へ導いていくための経営的な視点は、さまざまなビジネスシーンで役立つでしょう。

人脈が築ける

社外の人脈が築ける点も中小企業診断士の資格を取得するメリットです。

第2次試験合格後に受ける実務補習は5〜6人のグループで行われるため、補習が終わっても連絡を取り合い、情報を交換する関係が続くことが多くあります。

また、正式に中小企業診断士として働くようになってからは、地域ごとの診断士協会や診断士グループに所属することで、新しい人脈を形成していけます。

こうした人脈は、独立・開業や転職の際に役立つでしょう。

中小企業診断士とよく比較される資格

中小企業診断士とよく比較される資格としては、税理士と公認会計士、USCPA(米国公認会計士)などがあります。一覧にして違いを比較します。

| 資格 | 中小企業診断士 | 税理士 | 公認会計士 |

USCPA (米国公認会計士) |

| 合格率 | 第1次試験:27.5% (2024年度) 第2次試験:18.9% (2023年度) |

16.6% (2024年) |

7.6% (2024年) |

約52.9% (2024年) ※全科目平均 |

| 勉強時間 | 1,000時間 | 3,000時間 | 3,500時間 | 1,200〜1,500時間 |

| 主な就職先 | ・コンサルティング会社 ・金融機関 ・中小企業支援機関 ・一般企業 ・独立 ・開業 |

・コンサルティング会社 ・会計事務所 ・税理士事務所 ・一般企業 ・独立・開業 |

・コンサルティング会社 ・監査法人 ・会計事務所 ・税理士事務所 ・独立・開業 |

・コンサルティング会社 ・金融機関 ・監査法人 ・会計事務所 ・税理士事務所 ・一般企業(外資系企業に有利) |

| 平均年収 | 500万~800万円 | 約950万円 | 約950万円 | 500万~800万円 |

※平均年収は推定値です。

合格率だけで見ると公認会計士が7.6%と最難関の試験だと言えるでしょう。その後、税理士、中小企業診断士、USCPA(米国公認会計士)と続きます。

一般的にもこの順番で難易度が高いといわれており、この4つの資格の中ではUSCPAが最も合格しやすいといえます。

主な就職先はどれも似ていますが、税理士と公認会計士では、中小企業診断士にはない「独占業務」があるのがメリットといえるでしょう。

アメリカの各州が認定する公認会計士資格であるUSCPAは、監査法人だけでなく外資系企業の就職においても有利といわれており、近年注目が集まっています。

関連記事:アビタス USCPA「USCPA(米国公認会計士)とは?魅力や取得後のキャリア・難易度・試験内容を詳しく解説」

参照:AICPA&CIMA「Learn more about CPA Exam scoring and pass rates」

中小企業診断士とは経営に関わる知識が身につく資格!

中小企業診断士の仕事内容や資格を取得するメリットなどを解説しました。中小企業診断士は中小企業の経営課題の解決をサポートする専門職で、実力によって高収入が期待できる職業の1つです。

資格取得の過程で経営に関する体系的な知識が身につけられるため、企業内で経営企画に関わるチャンスに加え、独立・開業してコンサルタントとして活躍する道も開けます。

出題範囲が広く試験の難易度は高いため、仕事を継続しながら資格取得を目指すには入念な準備が必要でしょう。

グローバルに活躍するならUSCPAも検討してみては

「日本国内だけでなくグローバルに活躍したい」というニーズがある方は、USCPA(米国公認会計士)を検討してみてはいかがでしょうか。

USCPAの試験は英語で行われますが、日本の公認会計士、税理士、中小企業診断士よりも合格率は高く、難易度は低いといわれています。

効率的にUSCPA合格を目指すなら、日本語の解説文・解説動画付きのオリジナル教材で効率的に学習できるアビタスの利用がおすすめです。

アビタスは国際資格の専門校で、これまでに7,000人以上のUSCPA合格者を輩出してきた圧倒的な実績があります。日本在住合格者の約78.5%はアビタス卒業生です。

USCPAの概要をつかめる無料説明会をオンラインで実施しています。USCPAの受験を検討中の方は、お気軽にご参加ください。

まずは無料の説明会にご参加ください。

※記事に記載の内容は2025年3月時点のものを参照しています。

合わせてお読みください

-

最近のエントリー

- カテゴリから探す

-

USCPA

USCPA